Re: Du suchst noch ein stilvolles Weihnachtsgeschenk?

Dieses Jahr hab ich 9 Tipps für dich: von Büchern über Berliner Aperitifs hin zu schneeweißen Gipsabgüssen.

Herzlich Willkommen in der BELETAGE! Mein Name ist Manuel Lorenz, und ich schreibe hier unregelmäßig über die Kunst und Kultur, die mich bewegt. Dieses Mal empfehle ich Weihnachtsgeschenke. Nur …

… was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Diese Frage hab ich bereits vor ziemlich genau einem Jahr gestellt. Und jetzt, in diesen Tagen, wird sie wieder aktuell. Die Antwort bleibt dieselbe: Schönes. Angenehmes. Luxuriöses. Und darauf zielt auch dieses Jahr meine kleine Liste wieder ab.

(Hier könnt ihr nachschauen, was ich letztes Jahr empfohlen hab: 10 hochwertige Tipps für dich: von Büchern über Becher hin zu Bittersüßem)

1. Eine göttlich illustrierte Komödie

Eines der schönsten Bücher der vergangenen Jahre habe ich bereits letztes Jahr als Weihnachtsgeschenk empfohlen, und mir haben mehrere Leser geschrieben, dass sie es daraufhin verschenkt haben. Das freut mich! Umso schwerer ist es dieses Jahr, in Sachen Bücher daran anzuschließen.

Vielleicht gelingt es mir aber zumindest partiell. Denn wenngleich bei diesem „robust ausgestatteten Coffeetable-Schinken“ (Perlentaucher) Form und Inhalt nicht ganz so genial zusammenfallen wie bei Tobias Roths Welt der Renaissance, stimmt bei diesem Band so viel, dass man ihn guten Gewissens unter jeden Weihnachtsbaum legen kann. Nur der Titel ist etwas ungelenk. Denn William Blake. Dantes Göttliche Komödie. Sämtliche Zeichnungen (Taschen-Verlag) bezeichnet zwar ziemlich genau, was man bekommt. Sexy geht aber dennoch anders.

Was aber bekommt man – bzw. der Beschenkte?

Ein Buch, das eines der größten Werke der Weltliteratur rezent zusammenfasst. Denn wer glaubt, dass es sich bei diesen 464 Seiten um einen veritablen Brocken handeln würde, der hatte noch nie das Original in der Hand. (Meine „kleine“, blaue Manesse-Ausgabe umfasst 1192 Seiten.) Dantes Divina Commedia ist wahrhaft großartig. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass ihre Lektüre ein genauso mühsames Unterfangen ist wie die Besteigung des Läuterungsbergs im zweiten Teil derselben Dichtung. Das liegt nicht nur am Umfang, sondern auch an der (Vers-)Form und dem Inhalt mit all seinen Anspielungen, die man immerzu nachschlagen muss, wenn man weder Homer- bzw. Bibel-fest ist, noch im Florenz des 14. Jahrhunderts lebt.1

Der Beschenkte bekommt ein Buch mit 102 Illustrationen des englischen Poeten und Malers William Blake (1757–1827),2 von Bleistiftskizzen bis hin zu fertigen Aquarellen. Ich zitiere mal faul aus dem Werbetext: „Blake gelingt es, die visionäre Kraft von Dantes Sprache in Bilder zu übersetzen und in ihrer ganzen Spannbreite darzustellen: von den Qualen der Hölle bis zur Glückseligkeit des Paradieses, von grausamen Verstümmelungen der Verdammten bis hin zur göttlichen Schönheit der Erlösten.“ Wer da keine FOMO kriegt, dem kann ich auch nicht helfen (außer vielleicht mit dieser WELT-Rezension von 2014).3

Der Band kostet mittlerweile nur noch ein Drittel des Originalpreises (von 2014), 30 statt 100 Euro, auch wenn die Neuauflage ein Mü an Pracht verloren hat. Wer da nicht zuschlägt, riskiert im vierten Höllenkreis zu landen!

2. Ein hochprozentiges Designobjekt

Vorab: Ich hab dieses Gesamtkunstwerk gestern selbst schon mal verschenkt – und letzte Silvester haben mir gute Freunde davon reichlich eingeschenkt. Daher könnt ihr mir bei diesem Aperitif namens Ode voll und ganz vertrauen. Menschen, die gepflegte Wein- bzw. Spirituosenhandlungen frequentieren, werden ihn bereits gesehen haben, denn seine Gestaltung springt ins Auge: Apothekerfläschchen trifft Tennisball. Wer kann da widerstehen?

Ich nicht – zumal der Aperitif, der in zwei Ausführungen kommt, in einem ebenso ansehnlichen Karton über den Tresen gereicht wird. Aber der Reihe nach. Worum geht’s hier genau?

Darum, dass wir Aperol-Spritz langsam nicht mehr sehen und/oder trinken können. Und uns fragen, warum es keine heimischen Aperitif-Alternativen gibt. Und da kommt Ode wie gerufen, der „herbe Premium-Aperitif von der Spree“, wie die FAZ ihn 2023 nannte.

Die rote Version – Ruby Wood – enthält (auf Grundlage von Riesling) Orangen sowie Hibiskusblüten und wartet mit komplexen Bitternoten von Pomeranze, Chinarinde und Enzian auf. Die gelbe Variante – Bright Lemon – fährt sieben verschiedene Zitronensorten auf, gelbe Steinfrüchte und mediterrane Botanicals.

Man kann spannende Sachen damit machen, im Winter z.B. einen „Hot Rhubarb Hug“, bei dem man Ode Ruby Wood mit Rhabarbersaft, Zucker, einer Zimt- sowie Vanillestange und einer Orangenzeste kombiniert. Oder – eher an Sommerabenden – einen „Lemon Negroni“, bei dem Ode Bright Lemon mit weißem Rum und weißem Wermut verrührt wird.

Am besten verschenkt ihr gleich beide Ode-Aperitifs – inklusive einer Selbst-Einladung zur gemeinsamen Verköstigung!

3. Ein echtes Kunstwerk (ersteigern)

Echte Kunst muss nicht teuer sein. Und sie ist etwas ganz Besonderes, da sie einzigartig ist. Klar, kostet ein Poster bei Ikea weniger als ein Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert. Aber wir sind ja keine 15 mehr. Und irgendwann sollte man anfangen, sich mit dem Schönen, Guten und v.a. Wahren – heißt: Echten – zu umgeben. Für Fakes ist das Leben einfach zu kurz!

Und dem Internet sei Dank, muss man nicht mehr zu Sotheby’s gehen, um einen echten Beuys zu erstehen. Man schaut einfach bei Lot-tissimo vorbei – einer Art eBay für Kunst(handwerk). Dort kann man ganz wunderbar nach Künstlern, Gattungen oder Epochen suchen und sich die Ergebnisse von billig zu teuer auflisten lassen. Ersteigern muss man die Kunstwerke natürlich schon noch – aber das macht im Zweifel mehr Spaß, als durchs vorweihnachtliche Gedränge einer Shopping-Mall hetzen zu müssen. Mit Glück ist man der einzige Bieter, mit Pech wird das Geschenk etwas teurer. Etwas Besonderes wird es allemal.

P.S.: Wenn es Fotokunst sein soll, gibt es eine Neuauflage meines Geschenke-Tipps von 2023 – ein Bild der Berlin Edition der Fotoagentur Ostkreuz, die mittlerweile Berlin 90er Edition heißt, passend zur Ausstellung im c/o Berlin. 20 x 30 cm, 250 Euro, gegenwärtig kosten manche Motive sogar nur 195 Euro. Zuschlagen!

4. Ein Fernglas zum Birdwatching

Irgendwann hat man ja alle Gadgets, die man so braucht – oder zu brauchen meint. Eine Stereoanlage oder Boombox, einen Plattenspieler, einen Fernseher oder Beamer, einen Fotoapparat, etc. Was aber wohl die wenigsten von uns haben – Operngänger und Jäger ausgenommen –, ist ein hochwertiges Fernglas. Nicht zum Beobachten der Nachbarn, sondern der Tierwelt, namentlich der Vögel. Und wer jetzt denkt, ich hätte ’nen Vogel (pun not intended), lasse sich von den Großen der Geschichte eines Besseren belehren.

Der faszinierende Stauferkönig Friedrich II. (1194–1250) – Spitzname Stupor mundi, das Staunen der Welt – war ein großer Ornithologe und schrieb mit dem Buch Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen4 ein Lehrbuch nicht nur über die Beizjagd, sondern über Vögel allgemein, das bis ins 19. Jahrhundert hinein als Standardwerk galt. Warum sich also kein Vorbild an dieser leuchtenden Geschichtsgestalt nehmen?

Falls euch ein hochmittelalterlicher Hochadliger nicht relatable genug ist, hab ich noch jemanden für euch: James Bond. Richtig gelesen! Vom Agenten mit der Lizenz zum Spannern Töten führen viele Wege zum Birdwatching. Nicht nur war sein Erfinder Ian Fleming leidenschaftlicher Hobby-Ornithologe. Nein, er benannte seine Figur auch nach einem bekannten Vogelkundler. Damals, Anfang der 50er, verbrachte Fleming mal wieder einen Winter auf Jamaika, wo er ein Strandhaus namens Goldeneye besaß, und suchte nach einem möglichst gewöhnlichen Namen für seinen MI6-Agenten. Da fiel ihm das Buch Birds of the West Indies in die Hände. Der Autor: Bond. James Bond.

Lustigerweise hat dieses Buch einen Cameo im 007-Film Die Another Day (2002). Bond (Pierce Brosnan) lehnt am Tresen einer Strandbar in Havanna, raucht Zigarre und trinkt Mojito. Vor allem geht er aber seiner Aufgabe als Geheimagent nach und spannert. Durch ein Fernglas beobachtet er Bond-Girl Jinx (Halle Berry) dabei, wie sie Schaumgeburt-der-Venus-mäßig aus dem Meer auftaucht und Hüften-schwingend auf ihn zukommt. Er stellt sich als Ornithologe vor – auf dem Tresen liegt das oben genannte Buch seines Namensgebers. Bäm!5

Friedrich II., Bond – weitere Namen wären Goethe, Darwin, Einstein und Jonathan Franzen. Das müsste für die Weihnachtskarte reichen, die ihr eurem Geschenk beilegt. Wenn ihr es gebraucht kauft, reichen 100 bis 200 Euro für ein halbwegs brauchbares. Zum Beispiel ein Nikon ProStaff P7 8x42. (Das hab ich.) Die Zahl am Ende bedeutet, dass das Fernglas eine 8-fache Vergrößerung und einen Objektivdurchmesser von 42 mm hat. Optimal fürs Birding im nächstbesten Naturschutzgebiet!

5. Eine Kiste Bio-Zitrusfrüchte aus Süditalien

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n?“, heißt es in Goethes Wilhelm Meister. Und natürlich kennen wir’s: Es heißt Edeka, Lidl oder Alnatura. Nein, Scherz. Natürlich ist damit Italien gemeint. Süditalien. Amalfi. Sorrent. Und wer jemals jene riesigen Zitronen gesehen, berührt, gerochen, geschmeckt hat, den stürzen die hiesigen Supermarkt-Importe in noch tiefere Depressionen, als der dunkle, kalte Winter es eh schon mit uns tut, und seien sie noch so „gut“ (gemeint) und günstig.

Dagegen gibt es nur eine Medizin (abgesehen von Limoncello-Spritz): das Original importieren! Und das gilt nicht nur für Zitronen, sondern auch für andere Zitrus- und/oder tropische Früchte. So macht es der Schriftsteller Daniel Schreiber, wie er im November letzten Jahres im ZEIT-Podcast Und was machst du am Wochenende? erzählt hat. „Das macht das Leben im Winter so viel besser.“ Die Adresse seines Vertrauens: Trübenecker. Den findet man nicht nur auf dem Viktualienmarkt in München, sondern auch im Internet. Bergamotten aus Kalabrien, Kumquats aus Sizilien, Cara-Cara-Orangen aus Apulien. Alles bio und mit Angabe des Kleinbauers. Und Daniel Schreibers Profi-Tipp bei Klementinen: „Mit Blatt kaufen und darauf achten, dass das Blatt noch grün ist. Ansonsten sind die halt zu alt.“6

Warum also nicht mal eine Kiste dieses fruchtigen Goldes verschenken? Ein duftendes Paket unterm Weihnachtsbaum, das seine Wirkung nicht verfehlen wird.7

6. Ein Deck italienischer Scopa-Karten

Wo wir schon mal bei Italien sind (sorry, ich werd dieses Land einfach nicht los): Dort, am Strand oder – bei Regen – im Ferienhaus, aber auch im Winter zu Hause oder in einem gemütlichen Chalet, lässt sich vorzüglich Karten spielen. Aber natürlich weder Uno noch Poker, Skat, Rommé oder Canasta, sondern das italienische Scopa. Das spielt man mit einem ganz eigenen Deck, das man für un pugno di dollari in jeder Tabaccheria kriegt. Oder in hiesigen Spielwarengeschäften. Oder natürlich im Internet. Ich hab z.B. ein recht kleines sizilianisches von Modiano. (Fast jede Region hat ihr eigenes Design.)

Ein bisschen Wikipedia-Wissen: Ein Deck besteht aus 40 Karten, die in vier Farben unterteilt sind: Bastoni (Stäbe), Coppe (Kelche), Denari (Münzen) und Spade (Schwerter). Jede Farbe hat Kartenwerte von 1 bis 7 sowie drei Bildkarten: Fante (Bube), Cavallo (Reiter) und Re (König).

Die Spielregeln könnt ihr euch ergoogeln – wichtiger ist, dass ihr eurem besten Freund, eurem Bruder oder eurer Tante jetzt sofort ein Scopa-Deck kauft. Besonders schön ist das aus Neapel!

7. Die Laterna magica des 21. Jahrhunderts

Früher konnte man seinen Fernseher im Wohnzimmerschrank – der Wohnwand – verstecken. Man machte einfach die Türen zu, und schon schaute man auf schönes Eichenfurnier, statt auf seelenlos spiegelndes Glas. Wobei Fernseher früher™ ja noch halbwegs schön sein konnten. Man gab sich Mühe, sie so aussehen zu lassen, wie ein Möbelstück. Zum Beispiel, indem man sie mit Holz verkleidete.

Aber Schönheit und Seele sind Wörter, mit denen ich einen Samsung-Flatscreen eher nicht beschreiben würde. Ihr merkt: Ich finde Fernseher hässlich und finde, ein großer Bildschirm an der Wand eines Wohnzimmers verschandelt den ganzen Raum. Und das, obwohl ich in der TV-Branche tätig bin. Aber die meisten Sachen sind eh nicht für große Bildschirme gemacht. Die schau ich mir einfach auf meinem Laptop an. Und für die großen, bedeutenden Bilder – aufwendig gefilmte Serien oder Kinofilme –, hab ich mir schon vor langer Zeit einen Beamer zugelegt.

Das Problem mit Beamern: Sie schmücken ein Wohnzimmer genauso wenig wie ein Fernseher. Was schlicht bedeutet, dass man sie nach der Nutzung immer wegräumen muss. (Denn: Noch schlimmer als ein Fernseher an der Wand ist ein Beamer, der samt Kabelage irgendwo sichtbar montiert ist.) Was ihre Nutzung wieder umständlich macht. Und so schaut man am Ende doch wieder alles auf dem Laptop.

Komisch, dass dieses Problem erst 25 Jahre alt werden musste, damit der südkoreanische Elektroartikelhersteller LG einen Beamer herausbringt, der so schön ist, dass man ihn sich direkt ins Regal stellen will: den CineBeam Q. Keine unförmige plastikgraue Flunder, sondern ein elegantes Hochformat, dessen silberfarbenes Gehäuse an den MacBook-Minimalismus erinnert. Bzw. an die Schnörkellosigkeit der legendären Braun-Designs von Dieter Rams. Eine Laterna magica des 21. Jahrhunderts.

Abgesehen von seinem schönen Aussehen verfügt er über eine weitere Killer-Fähigkeit: Er richtet das Bild automatisch ein. Man kann ihn also einfach irgendwo hinstellen – der drehbare Griff fungiert gleichzeitig als Ständer –, und schon erscheint ein scharfes, rechteckiges Bild an der Wand. Ergo: Auf- und Abbau im Handumdrehen.

Wie bei den meisten schönen Dingen, gibt es auch beim CineBeam Q ein Manko: seinen Preis. Für das, was er kann, ist er ein wenig teuer. Es gibt nämlich Beamer, die heller sind und über bessere Boxen verfügen. Aber das scheint LG auch gemerkt zu haben. Und momentan bekommt man den Zauberkasten bereits für 750 Euro. Auch kein Pappenstiel, aber ein Geschenk, von dem der ganze Haushalt was hat.

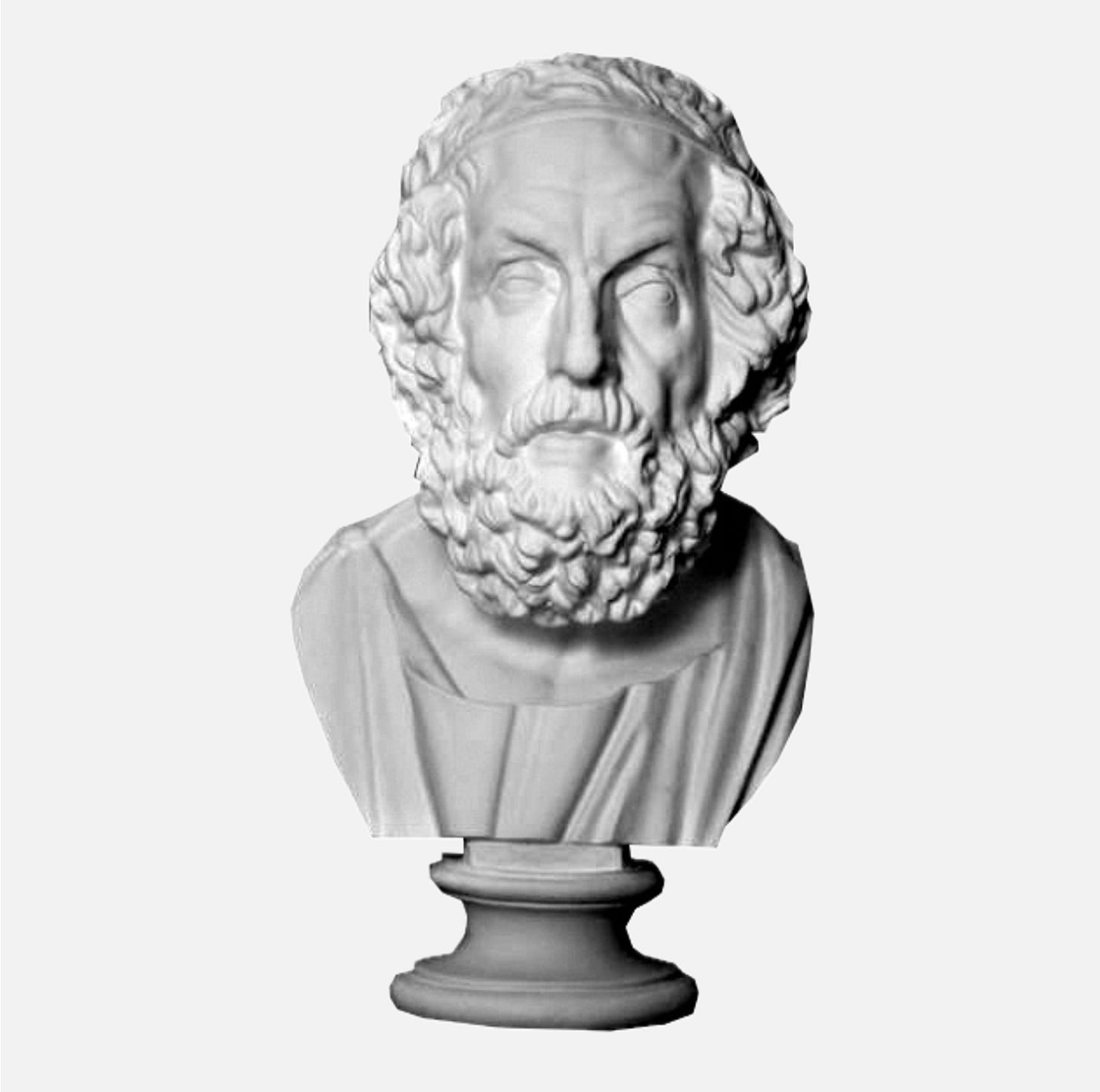

8. Den Gipsabguss eines antiken Helden

Bevor in Freiburg der „Todesstern“ landete, wie die mittlerweile nicht mehr ganz so neue Uni-Bibliothek im Volksmund genannt wird, stand dort ein Betonklotz aus den späten 1970ern. Darin schrieb ich große Teile meiner Magister- und kleine Teile meiner (unvollendeten, ich berichtete) Doktorarbeit.

Im Erdgeschoss jener alten „UB“ befand sich bis 2008 die Archäologische Sammlung der Uni.8 Im Vorbeilaufen schimmerten die schneeweißen Gipsabgüsse antiker Statuen durch die Lamellen, die den Ausstellungsraum konstituierten. Der Eintritt war frei – was mich aber nicht davon abhielt, mir die Sammlung nie anzuschauen.

Aber zum Eigentlichen: Auch die Freie Uni Berlin verfügt über solch eine Sammlung: die Abguss-Sammlung gegenüber dem Schloss Charlottenburg. Auch hier ist der Eintritt frei (Do–So, 14–17 Uhr). Toll! Hingehen! Aber der Clou, und jetzt wird’s für Weihnachten interessant: Die Sammlung verkauft – Überraschung! – Gipsabgüsse von zahlreichen Exponaten. Und das zu vollkommen okayen Preisen!

Wer wollte nicht schon mal die zeitlos schöne Nofretete auf seinem Steinway positionieren? Oder den Tag mit einem Gruß Richtung Caesar beginnen. Salve! Ich werde mir mit großer Sicherheit den Homer-Kopf zulegen (640 Euro, siehe Abbildung oben). Wenn mir nicht jemand zuvorkommt und ihn mir zu Weihnachten schenkt.

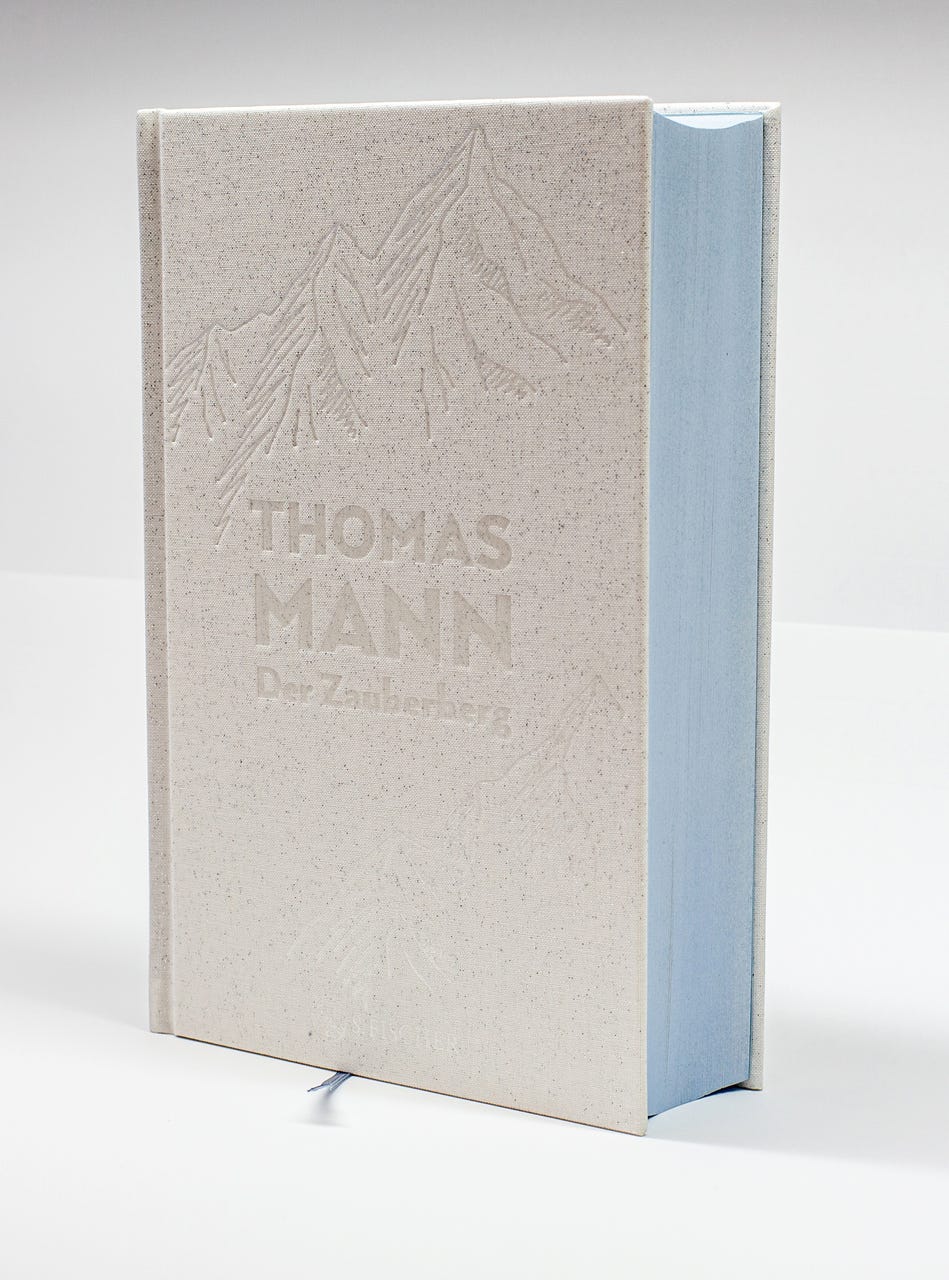

9. Ein schneeweißer Zauberberg

Und wo wir schon bei weißen Begehrlichkeiten sind: Diese Jubiläumsausgabe von Thomas Manns Jahrhundertroman Der Zauberberg (S. Fischer Verlag) ist die Definition von Luxus. Warum? Nicht etwa, weil sie wunderschön ist und man sich Mühe gegeben hat, sie prachtvoll zu gestalten. Schneeweißes, glitzerndes Leinen, eisblauer Farbschnitt, tiefgeprägte Typographie, hochwertiges Vorsatzpapier und natürlich ein Lesebändchen. Nein, sie ist deshalb luxuriös, weil sie überflüssig ist. Denn entweder besitzt man den Zauberberg schon, oder man gibt dafür keine 58 Euro aus, sondern schaut beim Antiquariat um die Ecke vorbei und ergattert eine solide Ausgabe für einen Bruchteil dieses Betrags.

Sie ist also das perfekte Geschenk – selbst für Menschen, von denen man weiß, dass sie das Buch niemals lesen würden. Denn auch ungelesen macht es im Regal eine überaus gute Figur.

Übrigens: Diese Musik läuft in meiner Beletage zu Weihnachten

Ich wünsche euch besinnliche Tage und – falls wir nichts mehr voneinander hören – einen super Start ins neue Jahr. Möge es ein gutes sein. Voller Schönem, Gutem und Wahrem.

Mir gelang es 2004 in Perugia nur deshalb, weil ich nichts Besseres zu tun hatte – außer Italienisch zu lernen, Kaffee zu trinken, feiern zu gehen und mich in Amouren zu verstricken.

Jim-Jarmusch-Fans kennen William Blake aus dem Film Dead Man mit Johnny Depp (u.a.).

Wie andere Künstler durch die Jahrhunderte Dantes Großwerk bebilderten, konnte man vor zwei Jahren sehr schön in der Ausstellung Höllenschwarz und Sternenlicht. Dantes Göttliche Komödie in Moderne und Gegenwart im Berliner Kupferstichkabinett sehen (FAZ-Rezension).

Eine Faksimile-Ausgabe des Buches wäre auch ein schönes Geschenk – wenn man bereits ist, 3000 bis 7000 Euro auszugeben …

Ich hab dem Film damals natürlich gesehen – und erinnere mich lediglich an diese Szene. Dies sei mir verziehen. Ich war 21, ein Grünschnabel, und das Auftauchen von Halle Berry beeindruckte mich genauso wie Pierce Brosnans unbeeindruckter Flirt. Wie er die Zigarre rauchte, den Mojito trank, den Kopf bewahrte. Jinx: „So what do predators do, when the sun goes down?“ Bond: „They feast! Like there’s no tomorrow ...“ Ich war so weit entfernt von allem, was da auf der Leinwand passierte. Tragischerweise ging Die Another Day als einer der schlechtesten Bond-Filme in die Geschichte der Franchise ein. Und auch Brosnan galt vielen als suboptimaler Darsteller des MI6-Agenten. Mir geht das – zumindest, was Brosnan angeht – anders. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der Ire (!) der Bond meiner Jugend ist. Und sowas kriegt man nicht so schnell raus aus dem System.

Übrigens: Welches Fernglas Bond in Die Another Day benutzt hat, hab ich leider noch nicht rausgefunden. In Internetforen wird gemutmaßt, es handle sich um ein altes Modell aus den 70ern oder 80ern, da der Agent sie sich im schlecht ausgestatteten Kuba besorgt haben werden muss.

In dem Podcast verrät Daniel Schreiber auch, wie er Wirsingkohlrouladen sowie geschmorte Möhren und Pastinaken zubereitet. Für die Winterzeit keine unwichtigen Infos!

Falls euch eine Zitrusfrüchte-Kiste allein zu banal ist, könnt ihr noch das wunderschöne Coffee-Table-Book The Gourmand’s Lemon hineinlegen, eine Sammlung von Geschichten und Rezepten, die beim Taschen-Verlag erschienen ist.

Heute befindet sich die Archäologische Sammlung der Uni Freiburg im ehemaligen Papierlager des Herder-Verlags. Zitat: „Wie in einem imaginären Museum vereint die Sammlung von Gipsabgüssen Bildwerke, die als Stein- und Bronzeoriginale über zahlreiche Museen der Welt verstreut sind: zu ihnen gehören der ‚Apoll vom Belvedere‘, die ,Venus von Milo‘ und auch die Laokoongruppe. Die etwa 800 Gipsabgüsse griechischer und römischer Skulpturen geben diese Originale im Detail getreu wieder. Abgüsse mehrerer römischer Marmorkopien, etwa der ‚Athena Lemnia‘ des Phidias oder des ‚Apollon Sauroktonos‘ (Eidechsentöter) des Praxiteles und Fragmente antiker Gipsabformungen aus Baiae erlauben das Studium des Kopienwesens.“ Bei meinem nächsten Freiburgaufenthalt werde ich die Sammlung garantiert besuchen. Allerdings nicht, ohne vorher die Öffnungszeiten aufmerksam studiert zu haben. Die waren nämlich schon damals abenteuerlich – ich hab sie im Internet noch gefunden: Mo–Mi und Fr 14–19 Uhr; Do 14–21 Uhr; So 11–13 Uhr. Übrigens waren einzelne Exponate über den gesamten Campus verstreut. Zum Beispiel der fünf Meter große Kouros (d.h. junger Mann) von Samos (hier zum Original), der während meines gesamten Studiums und darüber hinaus in der Prometheus-Halle des Kollegiengebäude I stand. Der Umzug erfolgte – typisch Freiburg – mit Hilfe eines Pferdefuhrwerks (Video)! Oder die drei Meter große Athena in der Eingangshalle des Rektoratsgebäudes, ein Gipsabguss eines römischen Originals aus Marmor, das im Pariser Louvre steht (das ebenfalls eine Kopie darstellt, und zwar von einer griechischen Bronzestatue aus dem 5. Jh. v. Chr.). Ehrlich gesagt, kann ich mich an diese Statue gar nicht mehr erinnern – obwohl ich zig Male in jener Halle stand.

Ach, schade, zu spät gesehen: DAS ist natürlich das ultimative Weihnachtsgeschenk – eine Stuhlpatenschaft im Berliner Konzerthaus. Schon ab 300 Euro! Insbesondere die "Einweihung des Stuhls mit einem Glas Sekt" stell ich mir spektakulär vor 🙃

- Namensplakette auf Ihrem Stuhl

- Persönliche Urkunde

- Exklusive Einladung zu drei Probenbesuchen mit Joana Mallwitz

- Einweihung des Stuhls mit einem Glas Sekt

- Selbstverständlich ist Ihre Spende steuerlich absetzbar

https://www.konzerthaus.de/de/stuhlpate?