Schöne Künste #1: Berlin, Bulgarien, Bella Sicilia

Über ikonische Hauptstadt-Fotos, einen Western in Europas Osten und das Ende einer schillernden Welt.

Schon nach der zweiten Newsletter-Ausgabe, während ich noch an der dritten sitze, merke ich: Ich kann so nicht weitermachen – ich brauche viel zu lang. Wenn es so weitergeht, veröffentliche ich im Schnitt alle sechs Wochen. Und selbst das nur unter Aufwendung aller Kräfte (bzw. v.a. jeder freien Minute).

Das ist irgendwie unbefriedigend, denn ich merke, wie großen Spaß mir das hier macht und dass ich diesen Spaß öfter haben will.

Daher hab ich mir – zusätzlich zu den langen, essayistischen, mit zu vielen Fußnoten gespickten Texten, die es weiterhin geben wird – ein kürzeres Format überlegt, das ich immer mal wieder (schneller) einstreuen kann: Schöne Künste. Im Grunde handelt es sich dabei um nichts anderes als schnöde Kultur-Tipps, bloß dass es schöner und kunstvoller klingt.

Denn das wollte ich hier ja ursprünglich auch machen: euch erzählen, worüber ich gestolpert bin – welche Lektüre mich bewegt hat, welche Musik ich gerade höre, welchen Film ihr unbedingt schauen müsst etc. (siehe die erste BELETAGE-Ausgabe). Und falls ihr Kultur-Tipps für mich habt: Immer her damit! Vielleicht finden sie ja den Weg in die nächste Newsletter-Ausgabe.

Jetzt aber genug der Vorrede und in medias res!

1. Die Berlin Edition der Fotoagentur Ostkreuz

Was Magnum Photos für die internationale Fotografie darstellt, ist Ostkreuz für den deutschen Raum: eine genossenschaftlich geführte Fotoagentur, deren Mitglieder – wie es auf der Website heißt – „weltweit freie Fotoserien und Auftragsarbeiten für renommierte Medien, Institutionen und Marken [erstellen]“. Was ich als Journalist daran liebe: Wie in den Fotos Dokumentation – Geschichte, Gesellschaft, Politik – und Kunst zusammenfinden. Sie funktionieren auch ohne den zeithistorischen Kontext, auf der rein ästhetischen Ebene. Eine Qualität, die ihr Verfallsdatum verlängert.

So kann man sich (wie ich) ohne weiteres Harald Hauswalds Fürstenzug von 1984 ins Schlafzimmer hängen, ohne einen Fetisch für sowjetische Soldaten zu haben, die auf dem Foto vor dem gleichnamigen Dresdner Porzellanwandbild aufmarschieren.

Jetzt macht Ostkreuz es (wieder einmal) möglich, sich Ausschnitte ihres Wirkens ins Wohnzimmer zu hängen. Denn für den Preis eines Shopping-Nachmittags in der Mall of Berlin bekommt man jetzt im Online-Shop der Agentur echte Fotokunst – signiert und hochwertig auf Fine-Art-Papieren von Hahnemühle hergestellt. Die Berlin Edition versammelt außergewöhnliche Hauptstadt-Motive aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Das große Format (30 x 40 cm) kostet 220 Euro, das kleine (18 x 24 cm) gerade mal 100 Euro – perfekte Größen, wenn ihr kein 240-Quadratmeter-Altbau in Charlottenburg besitzt!

Orte wie der Prenzlauer Berg kurz nach der Wende oder Charlottenburg bei Nacht, Motive wie die berühmte Berghain-Schlange oder Schauspiel-Ikone Katharina Thalbach 1974 auf der Schönhauser Allee, Fotografen wie Werner Mahler, Annette Hauschild und Sibylle Bergemann. Oder Ute Mahlers biblisch anmutendes Foto vom Engelbecken in Kreuzberg im Jahr 1995, im Vordergrund ein Lamm, das sich an einer Linde gütlich tut, im Hintergrund eine Brache, in der Ferne triste Plattenbauten. Agnus Dei trifft auf Der Traum ist aus. Für mich das beste Bild der Edition.

P.S.: Da ich unbedingt wissen wollte, wo genau Ute Mahler beim Fotografieren des Engelbeckens stand, hab ich sie auf Instagram gefragt. Ihre Antwort brachte mich leider auch nicht weiter, hat mich aber dennoch sehr gefreut, da ich ein großer Bewunderer bin:

Lieber Manuel Lorenz,

ich habe versucht, mir die Wege vorzustellen, die ich damals gegangen bin, ich kann mich einfach nicht richtig erinnern. Für diese Serie war ich mehrere Wochen lang in Berlin unterwegs, immer am ehemaligen Mauerstreifen. Ich hätte Ihnen gern eine genaue Auskunft gegeben, kann es aber nicht. Haben Sie vielen Dank für Ihre schönen Worte zu meinem Bild, die freuen mich sehr!

Lieber Gruß,

Ute Mahler

2. Ein bulgarisch-deutsch-österreichischer Western

Langsam verliere ich den Überblick über all die Streaming-Dienste. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer nach Deutschland – zuletzt Paramount+, ARD Plus und Dyn. Was ich bräuchte, wäre das Super-Abo: Netflix, Amazon Prime und Co. für insgesamt 59 Euro. So wie im Fitnessbereich der Urban Sports Club. Nur dann hätt’ ich ein neues Problem: Wann soll ich all die Filme, Serien und Dokumentationen schauen?

Das ist auch meine Schwierigkeit mit mubi, dem Netflix für Kulturschnösel. Dort findet man Filmklassiker wie Vittorio de Sicas Ladri di biciclette, Kultiges wie Terry Gilliams 12 Brazil, Nieschiges wie Siddharth Chauhan Pashi, anspruchsvolle Dokus, Kurzfilme, Eigen-Releases etc. Ein Füllhorn grandioser Filme, aber eventuell nicht das Richtige für matschbirnige, todesmüde Feierabende. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Es ist wie mit einem New Yorker-Abo: Was bleibt, ist ein halber Jahrgang unberührter Ausgaben und der berühmte Jutebeutel, den es zum Probe-Abo dazu gab.

Deshalb führe ich eine On-Off-Beziehung mit mubi. Immer, wenn die Plattform mir mal wieder ein Angebot unterbreitet, das ich nicht abzulehnen vermag – vier Monate für vier Euro –, bin ich wieder dabei. Wie gerade jetzt.

Und dadurch bin ich in den Genuss eines berührenden Films gekommen: Western von Valeska Grisebach, produziert von Maren Ades Berliner Firma Komplizen Film. Der Plot (ich zitiere der Faulheit halber die Selbstbeschreibung): „Eine Gruppe deutscher Bauarbeiter macht sich auf den Weg auf eine Auslandsbaustelle in der bulgarischen Provinz. Das fremde Land und die raue, wenig erschlossene Landschaft wecken die Abenteuerlust bei den Männern. Gleichzeitig sind sie mit ihren eigenen Vorurteilen und ihrem Misstrauen konfrontiert. Das nahe gelegene Dorf wird für zwei der Männer zur Bühne eines Konkurrenzkampfs um die Anerkennung und die Gunst der Dorfbewohner.“

Und noch ein schöner Absatz aus dem Tagesspiegel, der die Western-Stimmung von Western ganz gut beschreibt: „Die Insignien der Männlichkeit, die Werkzeuge, die am Gürtel baumeln. Die Accessoires der Einsamkeit, die gleichzeitige An- und Abwesenheit der Frauen. Die Spielregeln der geschlossenen Männerwelt auf Montage, die Duelle, die sie austragen, die Intimität und Zärtlichkeit unter ihnen […].“

Und da ich hier jetzt eh schon (natürlich Off-Topic) viel zu viel geschrieben habe, belasse ich es bei einer Kurzrezension: Grandios. Die archaische Landschaft Bulgariens an der Grenze zum mythischen Griechenland – ironischer Weise nicht im Westen, sondern im äußersten europäischen „wilden“ Osten gelegen, eine spiegelverkehrte frontier, wenn man so will –, die Laiendarsteller (klappte schon bei Fellini super), der bis zuletzt rätselhafte Hauptdarsteller Meinhard Neumann. Man will sofort alles liegen lassen und lonesome in den sunset reiten. Oder – Bulgarisch – in den залез.

Passend dazu könnt ihr euch auf Deutschlandfunk Kultur die 3-stündige Lange Nacht über den Western anhören. Und wer sich noch ein paar "„richtige“ Western anschauen will, bekommt in einem neun Jahre alten ZEIT-Artikel von Moritz von Uslar ein gutes Dutzend Tipps.

3. Der Untergang des alten Siziliens – beschrieben in den schönsten Farben

„Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann ist nötig, daß alles sich verändert.“ Das ist wohl der berühmteste Satz aus Tomasi di Lampedusas italienischem Literaturklassiker Il Gattopardo (1958). Und jener „Leopard“, um den es in der Geschichte geht, ist Don Fabrizio Corbera, Fürst von Salina. Er schaut geradezu fatalistisch zu, wie Giuseppe Garibaldi 1860 auf Sizilien landet, um die bourbonische Fremdherrschaft zu beenden und Italien zu vereinigen. Der Adel verliert seine Vormachtstellung, das Bürgertum drängt in die erste Reihe. Es geht aber nicht nur um die großen politischen Umwälzungen jener Zeit, sondern auch um Liebe – natürlich zwischen einem Adelsspross und einer Tochter der Bourgeoisie – und um die Vergeblichkeit des menschlichen Hegens und Strebens.

Bevor ich den Gattopardo las, hatte ich – wie wahrscheinlich die meisten – Luchino Viscontis überwältigende Verfilmung des Jahrhundertromans gesehen, die selbst zu einem Klassiker wurde: Burt Lancaster als Don Fabrizio, Claudia Cardinale als Angelica, Alain Delon als Tancredi. Und in einer weiteren verzaubernden Rolle natürlich Sizilien selbst. (Nicht zu vergessen: Nino Rotas magische Musik.) Umberto Eco rühmte die Verfilmung als eine der perfektesten überhaupt; und auch mich verführte sie dazu, mich seiner Vorlage zu widmen.

Es war 2005, ich hatte gerade ein Studienjahr in Italien verbracht und mir also genügend Mut angetrunken, um mich ans italienische Original zu wagen. Na ja, was soll ich sagen: Dank des stabilen Rotweinpegels hatte ich meine Sprachkenntnisse maßlos überschätzt und quälte mich durch die rund 300 Seiten, ohne sonderlich viel zu verstehen. Außer natürlich oft zitierte Sätzen wie „Die Liebe, gewiss, die Liebe: Feuer und Flamme für ein Jahr, Asche für dreißig“.

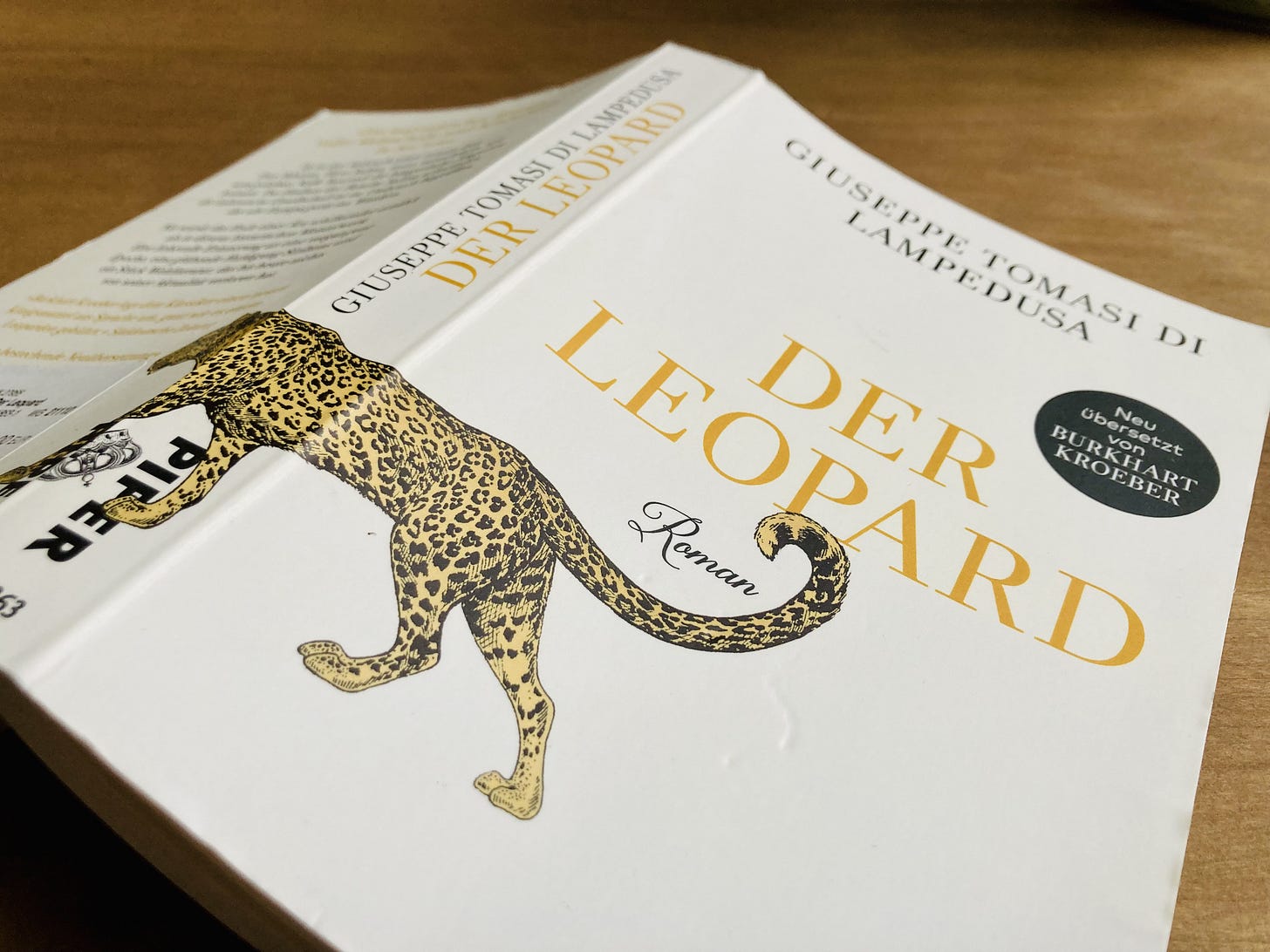

Vielleicht, weil ich zum ersten Mal seit Jahren keinen Jahresurlaub auf Sizilien mache, sondern auf der dänischen Ostseeinsel Møn (Grüße gehen raus an Günter Grass), hab ich den Roman noch mal gelesen, allerdings in der deutschen Neuübersetzung von Italo-Calvino-traduttore Burkhart Kroeber: Der Leopard, Piper Verlag, München 2019.

Das Buch ist ein Fest der Sprache – mal zart und gekünstelt, mal brutal und direkt, aber immer mit doppeltem Boden und durchzogen von allerfeinster Ironie. Oberflächlich betrachtet könnte es einer jener großen Romane des 19. Jahrhunderts sein, die Tomasi di Lampedusa sein Leben lang las, studierte und verehrte. Aber dann bricht immer wieder die Moderne rein, James Joyce, stream of consciousness. Wer (Ab-)Sätze wie den folgenden schätzt, der findet in dem Werk genügend Stellen, um sich in eleganten wie hintersinnigen Beschreibungen zu suhlen:

„Hinter dem freudig vorauseilenden [Hund] Bendicò stieg er [Don Fabrizio, der „Leopard“] die kurze Treppe zum Garten hinunter. Dieser, eingeschlossen zwischen drei Mauern und einer Seite der Villa, erweckte in seiner Abgeschiedenheit den Eindruck eines Friedhofs, der noch verstärkt wurde durch die parallelen Erdwälle zur Begrenzung der Bewässerungsrinnen, die wie Grabhügel magerer Riesen aussahen. Auf der rötlichen Erde wuchsen die Pflanzen in dichtem Durcheinander, die Blumen sprossen, wo Gott es wollte, und die Myrtenhecken schienen mehr dazu da, die Schritte zu behindern, als sie zu lenken. Am hinteren Ende stellte eine mit gelb-schwarzen Flechten befleckte steinerne Flora resigniert ihre mehr als hundertjährigen Reize zur Schau; an den Seiten trugen zwei Bänke eingerollte Steppkissen, auch sie aus grauem Marmor, und in einer Ecke leuchtete das Gold einer Akazie in ungehöriger Fröhlichkeit. Aus jeder Scholle schien das Gefühl eines Verlangens nach Schönheit aufzusteigen, das rasch von Trägheit abgeschwächt wurde.

Aber der Garten, eingeengt und fast zerdrückt von seiner Umfriedung, strömte Gerüche aus, die ölig, fleischlich und leicht faulig rochen wie die von den Reliquien gewisser Heiliger abgesonderten aromatischen Säfte. Die Nelken übertrumpften mit ihrem Pfeffergeruch den protokollarischen Duft der Rosen und den ätherischen der Magnolien, die schwergebeugt in den Ecken standen, und dazwischen war auch das feine Aroma der Minze zu spüren, vermischt mit dem kindlichen der Akazie und dem süßlichen der Myrte, während aus dem Zitrusgarten jenseits der Mauer ein erotischer Hauch von ersten Orangenblüten herüberschwappte.

Es war ein Garten für Blinde: Das Auge wurde fortwährend beleidigt, doch dem Geruchssinn bot er einen starken, wenn auch nicht eben feinen Genuss. Die edlen Paul-Neyron-Rosen, deren Setzlinge der Fürst persönlich in Paris erworben hatte, waren aus der Art geschlagen: Erst hochgeschossen, dann zermürbt von den starken und drängenden Säften des sizilianischen Bodens, dazu verbrannt von der apokalyptischen Julisonne, hatten sie sich in eine Art obszön fleischfarbener Kohlköpfe verwandelt, die jedoch einen betäubenden, ja fast schamlosen Duft verströmten, den sich kein französischer Züchter zu erhoffen gewagt hätte. Der Fürst hielt sich eine unter die Nase, und ihm war, als rieche er am Schenkel einer Ballerina der Pariser Oper. Bendicò, dem er die Rose ebenfalls hinhielt, wich angeekelt zurück und beeilte sich, zwischen Düngerresten und toten Eidechsen nach gesünderen Sinneseindrücken zu suchen.“

Wer’s eher straight und unverschnörkelt mag, der sollte diesen Sommer lieber noch mal schnell Hemingways Fiesta lesen. Oder im Frühling nach Palermo reisen, einen Trip nach Donnafugata wagen, der Sommerresidenz der Fürsten von Salina, die Tomasi di Lampedusa zu seinem Roman inspiriert haben soll. Dort gibt es ein großes Steinlabyrinth, in dem man sich eine Weile lang genauso gut vor der Wirklichkeit verstecken kann wie in der Lektüre des Leoparden.

Und wenn auch das nicht hilft, empfehle ich, im Souvenir-Shop eine Flasche Rotwein zu kaufen – am besten den hauseigenen Tancredi, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola und Tannat –, sich im riesigen (nämlich acht Hektar großen) heruntergekommenen Park unter jene Steineiche zu setzen, von der aus man die Nymphengrotte und den kleinen Rundtempel sieht, sich direkt aus der Flasche zu betrinken und im Schatten darüber zu freuen, dass das alles jetzt quasi uns gehört – jedenfalls gegen drei Euro Eintritt und bis der Park um halb sechs schließt.

Das war’s erst mal wieder. (Wieder zu lang geworden.) In der nächsten BELETAGE-Ausgabe gibt’s ein Update zur Heroin-Krise in meinem Kiez (ich berichtete). Und ein paar Worte über einen Schriftsteller, dessen Vornamen mit T und C beginnen. Falls mir nichts dazwischen kommt!